序言

北京作为一个历史悠久的城市,它从古至今经常作为政治中心,而其中的生活风俗已经成为研究中国社会以及文化的重要范本。尤其是清末至今的“老北京”,那里面还凸显出了中国文化的最重大特征——融合。今天回望“老北京”的民俗,就会让我们清楚的看到自己生活中必须要遵守的一套规矩,有句俗语总是让人难以反抗,“这是老祖宗定下来的规矩”。

一个人出生后,他这一辈子该怎样活,活成个什么样子才合适,其实早就被一套完备民俗规定好了:春节你就得走亲访友,吃饺子;清明你要祭祖,忌热时;到了端午,赛龙舟吃粽子更是必不可少,凡此种种,都是不可抗拒的。

民俗:春联门神

今天,我们就来看看“老北京”的民俗活动,里面透着让人感同身受的中国文化,它不仅仅是一套既定的规矩,那是我们华夏子孙相连的血脉。

白色凄怆之上的文化之花——老北京的丧葬风俗的文化融合特征

中国民俗的一大属性,是拥有强大的融合性。它既是古今融合,民族融合,也是多层次的文化和宗教信仰的融合。在民间生活里,包容性一直比对抗性表现得更明显。

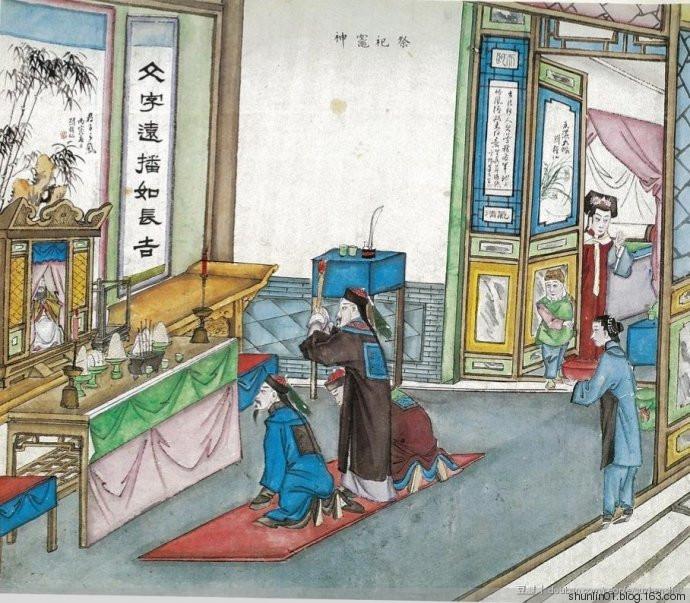

丧葬民俗:丧事搭棚

葬礼中的民族融合。清代北京居民的主要民族成分,是汉族、满族、蒙古族和回族。老北京丧葬习俗中,主要是满汉的丧葬礼仪,人物服饰,既有满族、也有汉族,怎么判断到底是哪个民族的葬礼呢?我的方式是看细节、看器物,比如满族棺材有自己的外形特点,满族妇女不裹脚。但其实不分也没关系,因为两个民族的礼仪已经融合了。

民俗学家金受申有个概括:在清中期以前,因为政治地位不同,满族、蒙古族的葬礼,和汉族葬礼是一看就分得出来的。到清末就不太好分了。除了器物和细节差别,主要的不同是:满族的葬礼很讲官派,像出殡的依仗之类场面很排场;但举哀不像汉族那样讲究表现悲痛。其实,这也不是情感的区别,而是文化不同,在清代满族人的价值序列里,所在的“旗”要高于家族。

丧葬仪式和宗教的关系最密切。老北京的回民,也恪守着自己的宗教丧葬礼仪。但也有一种形式上的礼仪融合,就是各民族在婚丧嫁娶这些民俗仪式上保持往来,庆吊相通,这在当时叫“隔教不隔礼”。这也有世俗的原因:据统计,当时北京有大约四十多个清真寺,老北京人叫礼拜寺,有12万信徒,他们大多经营肉铺、饭馆、旅店、浴池等行业,最早从明代开始移居这里,和各民族的邻居并没有文化和语言上的障碍。

民族融合这个特点,对时代发展有重要影响。比如,清末时代的革命运动经常出现“驱除鞑虏”这种反满口号。但清朝真的灭亡后,民间并没有太多对满族人的敌视和报复,这不是谁的刻意引导,也没人有这个政治影响力,而是大家早就觉得彼此是一样的,你看,连办丧事的规矩都一样。

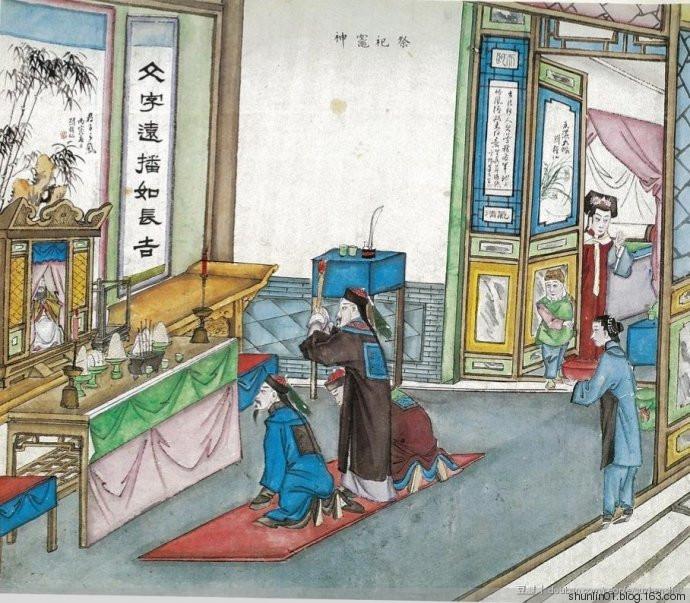

丧葬习俗:诵经

然后是宗教融合。满汉民俗合流,就是因为都对宗教采取开放态度。在这本书里,有道士与和尚诵经祈祷的图。但还不是那时候的全貌,当时比较殷实的人家,还要请喇嘛、尼姑加入超度诵经的队伍。而且互相不避讳,是同时进行。大家都在一个棚子里,僧人居中坐在台上,道士在左,尼姑在右,喇嘛坐在平地上唱诵经文,这叫“僧道番尼”四棚经,是一种很体面的仪式。另外,还有人请在家修行的居士来念经,找巫婆神汉做法的。在心理上是求全责备,哪个管用就用哪个。

中国民俗学的元老钟敬文说:中国传统有三个干流,分别是士绅、儒生阶层所创造的上层文化、市民所创造的中层文化,农民、劳动者创造的下层文化。民俗主要是中下层民间文化的一部分。在风俗中,上层文化和下层文化有各自的形态和机制。

用不同的层次去拆分丧葬习俗,你会发现,在老北京汉族满族通行之间的丧葬习俗,有来自上、中、下不同阶层的观念,它们有时候会对抗,但主要是并存和融合的。

我们先说上层文化,也就是正统的儒家文化。儒家对民间生活的主要影响,就在于葬礼和家庭祭祀。日本汉学家内田道夫,他是这么讲解的:“儿子在百日内、孙子在五十日内不能剪发,不能剃须……孝服是用粗糙的白棉布所制。象征着因悲伤而心里凌乱的样子。”对于这些,我们更熟悉,我们知道:丧服的样式和细节讲究非常多,比如孝帽子上坠几个棉花球,就能算出戴孝人的辈分,和逝者关系越近,孝服越粗糙、越不剪裁。而满族的孝服稍有不同,有一套类似官服的规矩。

还有一个仪式叫“点主”,就是在家族祠堂里安放逝者的灵位,也叫神主。上面写的某某之神主的“主”字那一点是空的,写成王。在举行仪式时,要请功名很高的文人士大夫来点。有意思的是,犹太富商哈同1931年死在了上海,他也入乡随俗,执行了传统的中国丧葬礼仪,同时请到前清的状元、榜眼和谈探花来点主,总酬劳高达两万块大洋。

丧服

丧服和点主这两个民俗礼仪,就是儒家设计出来的制度。孝服这类复杂苛细的规则,可以把孝道完全植入民间生活,让人亦步亦趋地执行。孝子穿粗麻衣服,表示的是父母亡故,自己寝食难安;同时,还要保持长幼有序、亲疏远近,按地位服丧。孝顺本来是不好考察的心意,但你为父母大操大办葬礼,完成了儒家的治丧礼仪,就是一个公认的孝子了。像点主这种仪式,体现的是儒生掌管意识形态的地位。而且也有现实好处,哈同不是个案,民国时候,很多前清翰林的重要收入,就来自于给人点主和写祭文。

然而,丧葬民俗里,有许多是儒家无力干预的成分,来自于中下层文化。荀子早就有这种担心,说“其在君子以为人道,其在百姓以为鬼事”。我们知道,丧礼中的许多东西,今天还有的,像什么招魂幡、打狗棒、烧纸钱、纸扎的家具车马,都是道教、佛教和民间俗信结合的产物。在老北京,这类习俗特别复杂,成本也特别高。为操办丧事而倾家荡产不是什么稀罕事。纸糊的楼房和宅院高一丈多,里面带全套的家具,人可以走进去。我看过当时一个人的回忆:有个清代北京的大户人家,一次烧掉的纸钱,就价值十户中等人家家产,就连那堆纸灰也被人花百两银子去买,因为里面有“大家主”的福气。

安葬图

这里面有一类日期规定今天也还在沿用,书里是这么描述的:“死后三天举行的法会叫接三,是诵经、把故人的魂迎接回来祭祀之意。到了黄昏,就烧纸钱和冥器,送走故人的魂,这叫送三。大规模的葬礼每七天供养一次。相当于日本民俗的通夜。”从“头七”到“七七”的民俗,也和儒家的礼仪没关系,它来自佛教,在唐代就已经很盛行了。

喜气洋洋的实用主义:老北京婚礼民俗的实用特征

传统民俗的另一大类属性,是强大的实用性。一种风俗不管看起来多么不科学、不合理,但只要它能在民间长期保存,就一定符合某种实用性。

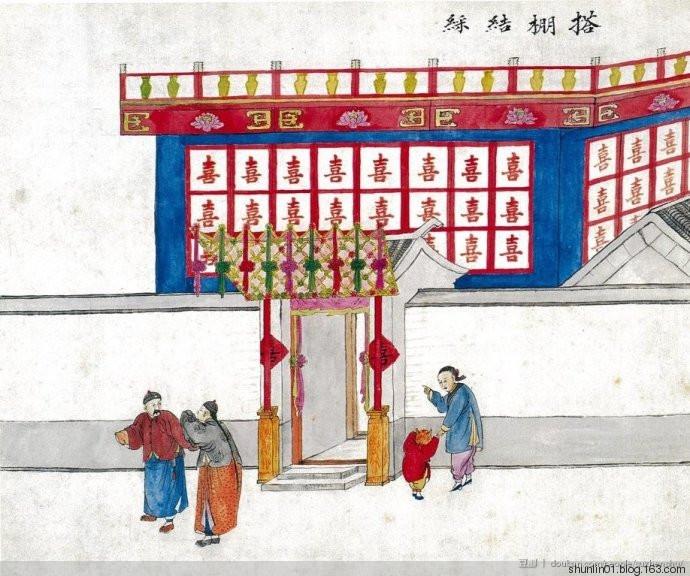

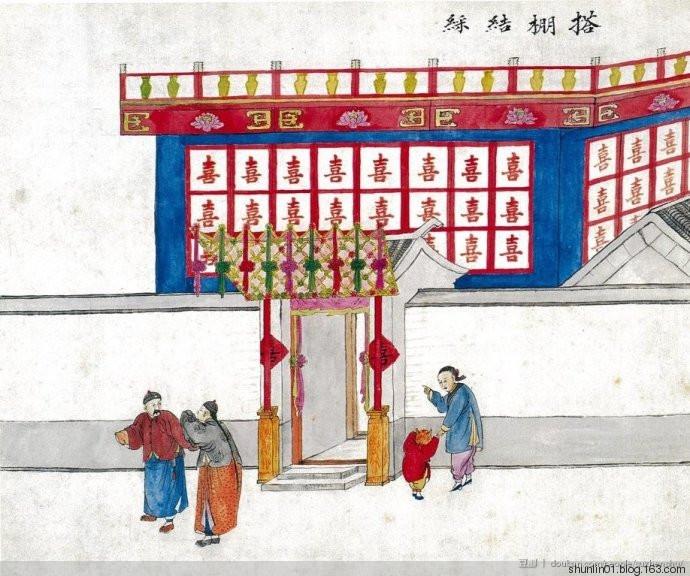

婚礼搭棚

这在婚姻习俗里体现得最明显。许多婚姻民俗都有实用性的起源。比如说,民俗学者认为,彩礼来自早期人类社会的抢婚;后来达成妥协,男方开始支付一定的财物作为抢人的补偿。它在后世变得越来越复杂,越来越精致,逐渐脱离了本意,但还是会继续影响群体的潜在心理。史书里记载的彩礼已经很雅致了:男方彩礼除了财物以外,还有“一只把羽毛染成桃色的鹅,这是从前以大雁为纳采信物的遗风”。

婚礼主色调:红色

再如,为什么婚礼最崇尚红色呢?这需要考察中国的心意民俗的历史轨迹。先秦到汉代的政治思想相信五行相生相克,五行各有对应的颜色。秦尚水德,以黑色为尊;汉代一开始尚火德,以红色为尊;后来取“土克水”,改尚土德,把黄色作为尊贵的颜色。黄色逐渐成了皇家专用颜色,在民间是禁忌。于是老百姓觉得红色是仅次于黄色的高贵颜色。这也有实用性的原因,在古代,红布、红色服装的生产成本高,只在重要场合下才用。

在传统民俗里,婚姻可以说是完全实用主义的仪式,主要服务于男性家族利益,几乎和男女双方的个人感受没有关系。这个家族利益具体是什么呢:首先当然是延续子嗣,这是婚姻的价值,也是女子的价值,我们知道,过去男人休妻的理由“七出”里,第一条就是“无子”。民俗书籍记载:“婚礼的仪式古来多有变迁,但儿孙满堂的愿望是结婚的原点”。婚礼中所有的祝福、习俗,也都围绕着这一点展开。在这本书里的合卺仪式里,也说到了相声里的那个段子:子孙饽饽故意不煮熟了,好让新娘子说出“生”字来。

合卺

传统家族的利益结构是以男性权力为核心的,实行严格的等级制,家族内共同居住、财产集中支配。这里面有很多不符合天性的东西,都要靠尊卑等差和道德礼仪来约束。从这个角度来看,我们就发现下面这些婚礼习俗是干什么用的,我给你念一下:双方同意提亲,就交换“门户帖”,上面写着出生地、上三代的家谱概略、一家人的身份职业等。然后交换“小帖儿”,即生辰八字。小帖儿供在灶神前三天,听取意见,这期间一家人没有争斗、差错、不幸的话,结缘就算是吉祥。接着是女方一家来看男方的家风,这叫“相家”。在过去,新郎没有独立的住所,作为大家族的一员聚族而居,“相家”是必不可少的惯例。新婚次日早上,夫妇要一起拜祖先,然后向父母、亲戚、朋友请安,这叫“双礼”,第三天新娘参拜家庙。

新娘上轿

在年轻一代为了婚姻和长辈产生的冲突里,矛盾经常集中在生育自由和财务自主上。这当然是正当的个人权利,但维护它要知己知彼,明白这种阻力背后的习俗力量。在中国,现代的权利法律意识的历史其实很短,有一本《北京风俗图谱》,它记载的老规矩,距离今天还不到一百年。传统的民俗可是在未有文字时就开始积累的,它通过口耳相传、行为示范的传承,对群体形成了强大约束,表现出来的就是争论里的那个气势汹汹的理由:“从老祖宗开始就这样,别人家也都这样”。

“一年到头,你就得这么过!”——老北京人有温度的生活程序

我这里就说说民国时代的老北京城,不只因为是“天子脚下”,也因为这里的风俗最繁荣、最有代表性。

老北京是一座农业文明城市,尤其是北京城中的庙会,我考证史料发现,这个大都会里的集市是农村机制的残存和变形。农村的集市一般都在寺庙周围,在中午以前结束。北京当年的庙会还是这个传统。特殊之处在于庙会每天都开,轮流在隆福寺、土地庙、白塔寺和护国寺这些地方举行。市场就摆在寺庙的大院里,到处都是小店,人头攒动。

商贩聚集处

所出售的东西,从日用百货到古董、花鸟虫鱼和鸡鸭狗等牲畜,没有不卖的。就算不买东西,只是来这里逛逛,也能感到人生的乐趣。谁要是买了只鸟,提着笼子往回走时,路过的人就会过来亲切地打招呼,“嚯!这鸟真棒!多少钱买的?”然后两个人就会打开养鸟的话匣子。这种安逸悠闲的感受,也是只有在庙会才能体会到的。

当然,北京的商业也有代表城市文明的一面,各行各业都有自己的集散地,有闻名全国的大商铺。在当时的商业结构里,“风口”行业,也就是规模最大的买卖,是票号、药铺、绸缎庄这一类。这些商店的字号和门口挂着很有商业特色的对联:书店的对联是“藏古今学术 蕴天地精华”,文具店的对联是“善扫千军阵 能生五夜光”。

老北京商业街景

从民俗学角度看,这些叫生产民俗;从商业角度看,就是那个时代的企业文化和广告。行商的广告是叫卖,现在还有专门表演老北京叫卖的;坐贾的广告是字号、幌子、对联这类标识。中国人重视“名”,给店铺取字号是头等大事。过去有首店铺字号诗,一共56个字,从里面取两三个字,就能组合成一个吉利的老字号品牌。

舞狮子戏

在老北京流动商业里,还有这样一类人,他们打着二寸左右的小鼓,上门换废品,也会收买比较贵的文物。他可能不太了解,这在北京就叫“打鼓的”,在天津叫“喝杂银儿”的,是特定历史时代才有的一个行当。正常情况下,珍贵的古玩字画流传有序,有明确的去向,不会流落到不正规的市场。但民国是变革时期,许多破产的大家族子弟都靠当卖度日。打鼓的不收废品,他们专门串过去的大宅门,找机会低价买走文玩古董。这个行当有个松散的行会叫“攒儿”,串通起来蚕食目标;他们还有一种专门的市场叫鬼市,因为是夜里三四点开市,天亮就散。古玩行的人也常逛鬼市,因为有可能“捡漏”,也就是低价买到宝贝。

官场上的“团拜”风俗

在清代的新春拜年里,已经有了“团拜”形式,主要存在于官场。商户在初一这天给老主顾拜年的形式很简单,只要派伙计在凌晨时把贺年片从门缝里扔进院里就行。此外,元旦这一天还是灶王爷和诸神返回人间的日子,家家户户要在家里摆上接神的供桌。接神结束后,再拜家庙、拜父母。拜喜、贵、福、财的四方的柱神。

春节后的第二大节日是端午节,也叫五月节。南方是赛龙舟,老北京的民俗是游天坛,顺便躲避毒气和瘴气,因为农历五月气候湿热。家家用红纸剪了蛇、蝎子、蜈蚣等五毒图案和天师符、钟馗像一起贴在门上。这一天的天坛除了有集市,还有赛马活动。

第三大节是中秋。这三大节不只是自身重要,还因为它们是店铺里结算和清账的日子,书里是这么说的:“(这时候)雇主可以自由解雇员工,可以毫不留情地讨账催债。真是明月的晚上不知产生多少悲剧”。

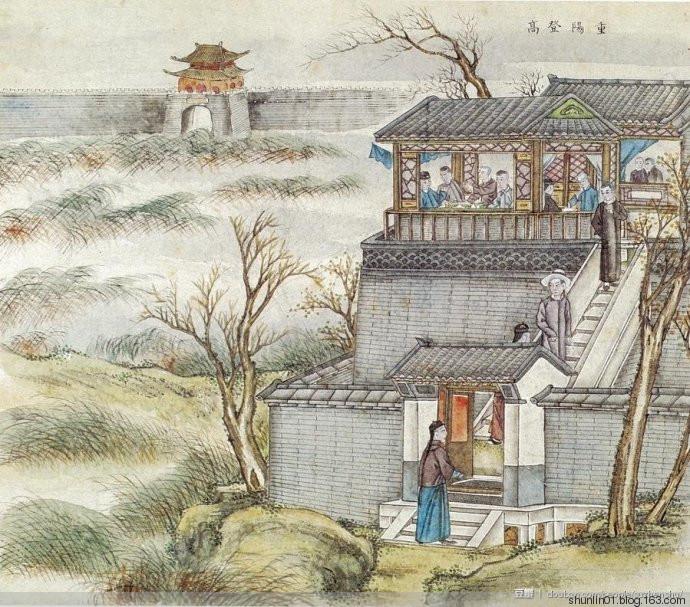

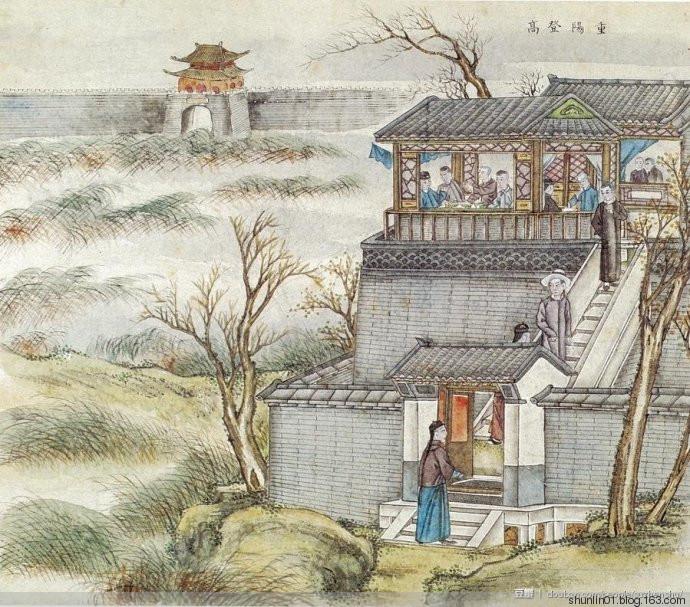

老北京风俗:重阳登高

总之,一年中的各种节日,从春节到清明、中元节、重阳节、寒衣节,有各种各样的风俗,花样百出的物件和规矩,可以把人的生活填得很充实,但中心的环节还是祭神和祭祖。所以,用“有形文化”和“心意现象”来给这些岁时风俗定性也有矛盾,你说它是物质的吧?它是我们沟通祖先和天地的形式。你说它是精神的吧,这些情感还是需要节日物品和很多食品来唤起、来表达。岁时节日民俗是非常重要的,它既是对全体民族成员的凝聚,也是对个体生活的规范。可以说,一个新生儿来到世界上,一生该怎么过,一年该怎么过,风俗已经替他规划好了。想要脱离或反抗并不容易。

老北京民俗:中秋拜神

你可能有所不知,民国刚成立时,政府曾经禁止过民间过春节,只能过公历新年、也就是“阳历年”。这个初衷可以理解,他们认为民众应该抛弃掉旧的习俗,迅速进入现代化。但是,这个禁令高估了政治的力量,低估了民俗的强大力量,它最后也只在民国的机关、学校的作息上有一些效果,老百姓根本不买账,白白消耗了民国政府的公信力。这件事也带来一个问题:该怎么区分和对待陋习和良俗?一种风俗,如果只用现在的观念去看,利弊很明显,但难以明确的是取消它会带来哪些连锁反应。民间生活从来不是抽象的,它与过去和未来,都保持着复杂微妙的关联。对于风俗的改造,需要深入到民俗的内部机制里,谨慎地做出决定。